Oltre alla tecnologia, la sintesi dei glicosidi è sempre stata di interesse scientifico, essendo una reazione molto comune in natura. Recenti articoli di Schmidt, Toshima e Tatsuta, così come numerosi riferimenti bibliografici ivi citati, hanno commentato un'ampia gamma di potenziali sintetici.

Nella sintesi dei glicosidi, un componente multi-zucchero viene combinato con nucleofili, come alcoli, carboidrati o proteine; se è richiesta una reazione selettiva con uno dei gruppi ossidrilici di un carboidrato, tutte le altre funzioni devono essere protette nel primo passaggio. In linea di principio, i processi enzimatici o microbici, grazie alla loro selettività, possono sostituire le complesse fasi di protezione e deprotezione chimica per separare selettivamente i glicosidi in determinate regioni. Tuttavia, a causa della lunga storia dei glicosidi alchilici, l'applicazione degli enzimi nella sintesi dei glicosidi non è stata ampiamente studiata e applicata.

A causa della capacità dei sistemi enzimatici adatti e degli elevati costi di produzione, la sintesi enzimatica degli alchil poliglicosidi non è pronta per essere portata a livello industriale e si preferiscono metodi chimici.

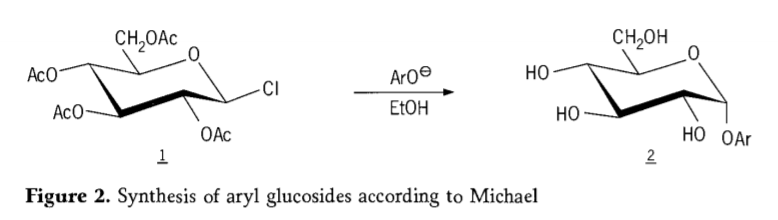

Nel 1870, MAcolley riportò la sintesi dell'"acetocloridrosio" (1, figura 2) mediante reazione del destrosio (glucosio) con il cloruro di acetile, che alla fine diede inizio alla storia delle vie di sintesi dei glicosidi.

Successivamente, si scoprì che gli alogenuri di tetra-0-acetil-glucopiranosil (acetoaloglucosi) erano utili intermedi per la sintesi stereoselettiva di glucosidi alchilici puri. Nel 1879, Arthur Michael riuscì a preparare glicosidi arilici definiti e cristallizzabili a partire dagli intermedi di Colley e dai fenolati. (Aro-, Figura 2).

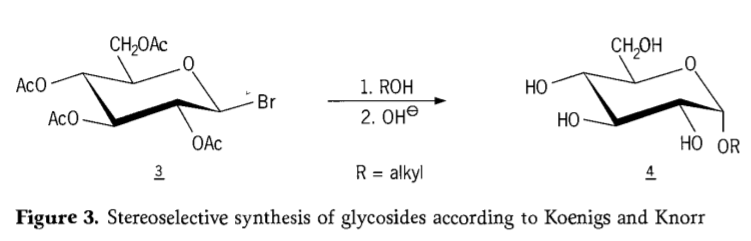

Nel 1901, la sintesi di Michael per un'ampia gamma di carboidrati e agliconi idrossilici, quando W. Koenigs ed E. Knorr introdussero il loro processo di glicosidazione stereoselettiva migliorato (Figura 3). La reazione prevede una sostituzione SN2 al carbonio anomerico e procede stereoselettivamente con inversione di configurazione, producendo ad esempio l'α-glucoside 4 dall'anomero β dell'intermedio aceobromoglucosio 3. La sintesi di Koenigs-Knorr avviene in presenza di promotori di argento o mercurio.

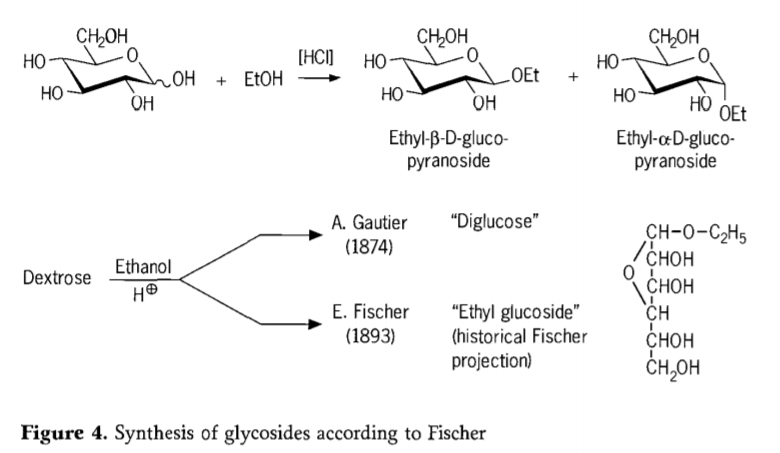

Nel 1893, Emil Fischer propose un approccio fondamentalmente diverso alla sintesi degli alchil glucosidi. Questo processo è oggi noto come "glicosidazione di Fischer" e comprende una reazione acido-catalizzata dei glicosidi con gli alcoli. Qualsiasi resoconto storico dovrebbe tuttavia includere anche il primo tentativo riportato da A. Gautier nel 1874 di convertire il destrosio con etanolo anidro in presenza di acido cloridrico. A causa di un'analisi elementare fuorviante, Gautier credeva di aver ottenuto un "diglucosio". Fischer dimostrò in seguito che il "diglucosio" di Gautier era in realtà principalmente etil glucoside (Figura 4).

Fischer definì correttamente la struttura dell'etil glucoside, come si può vedere dalla formula furanosidica storica proposta. Infatti, i prodotti della glicosidazione di Fischer sono miscele complesse, per lo più in equilibrio, di α/β-anomeri e isomeri piranoside/furanoside, che comprendono anche oligomeri glicosidici legati casualmente.

Di conseguenza, le singole specie molecolari non sono facili da isolare dalle miscele di reazione di Fischer, il che ha rappresentato un serio problema in passato. Dopo alcuni miglioramenti di questo metodo di sintesi, Fischer adottò successivamente la sintesi di Koenigs-Knorr per le sue ricerche. Utilizzando questo processo, E. Fischer e B. Helferich furono i primi a riportare la sintesi di un glucoside alchilico a catena lunga con proprietà tensioattive nel 1911.

Già nel 1893, Fischer aveva correttamente notato le proprietà essenziali degli alchil glicosidi, come la loro elevata stabilità all'ossidazione e all'idrolisi, soprattutto in ambienti fortemente alcalini. Entrambe le caratteristiche sono preziose per gli alchil poliglicosidi nelle applicazioni tensioattive.

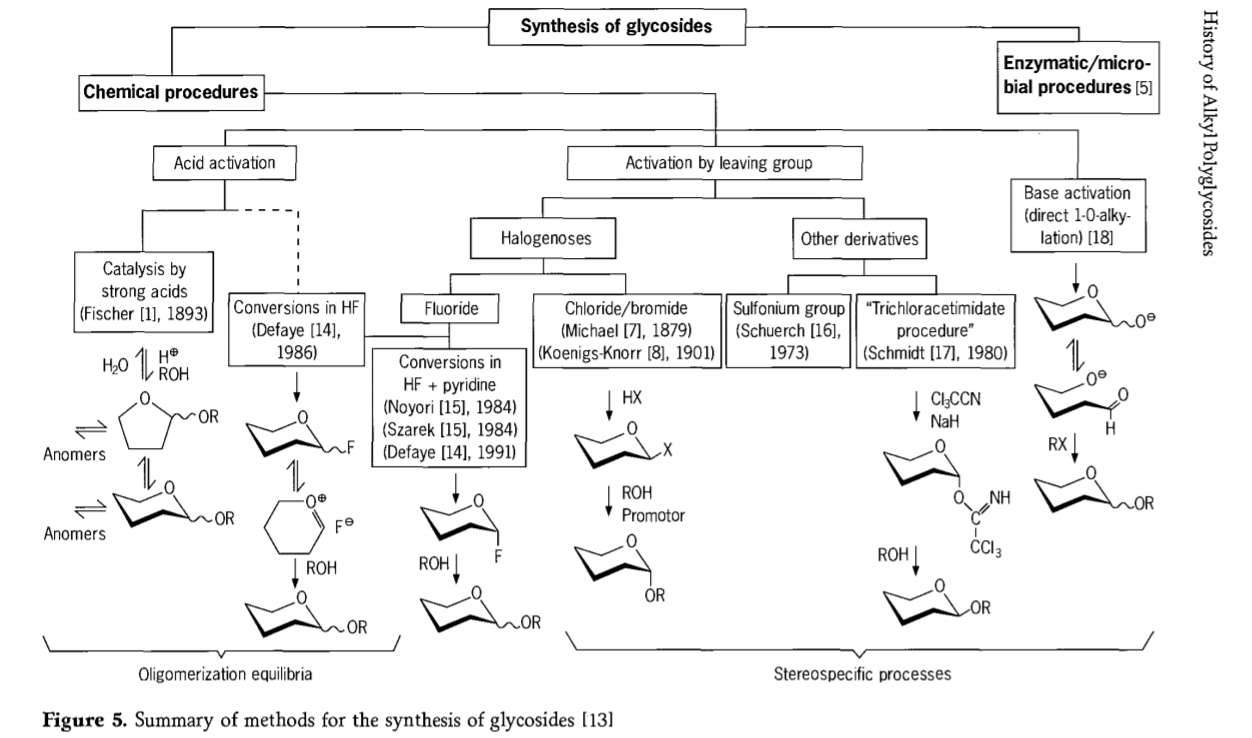

La ricerca relativa alla reazione di glicosidazione è ancora in corso e nel recente passato sono state sviluppate diverse interessanti vie per la sintesi dei glicosidi. Alcune delle procedure per la sintesi dei glicosidi sono riassunte nella Figura 5.

In generale, i processi di glicosidazione chimica possono essere suddivisi in processi che portano a complessi equilibri oligomerici nello scambio di glicosile catalizzato da acidi.

Reazioni su substrati di carboidrati opportunamente attivati (reazioni glicosidiche di Fischer e reazioni di fluoruro di idrogeno (HF) con molecole di carboidrati non protette) e reazioni di sostituzione cineticamente controllate, irreversibili e principalmente stereotassiche. Un secondo tipo di procedura può portare alla formazione di singole specie piuttosto che a miscele complesse di reazioni, soprattutto se combinata con tecniche di conservazione dei gruppi. I carboidrati possono lasciare gruppi sul carbonio ectopico, come atomi di alogeno, solfonili o gruppi tricloroacetimidato, oppure essere attivati dalle basi prima della conversione in esteri triflati.

Nel caso particolare delle glicosidazioni in acido fluoridrico o in miscele di acido fluoridrico e piridina (polipiridinio [acido fluoridrico]), i glicosilfluoruri si formano in situ e vengono convertiti senza problemi in glicosidi, ad esempio con alcoli. È stato dimostrato che l'acido fluoridrico è un mezzo di reazione fortemente attivante e non degradante; si osserva un'autocondensazione all'equilibrio (oligomerizzazione) simile al processo di Fischer, sebbene il meccanismo di reazione sia probabilmente diverso.

Gli alchil glicosidi chimicamente puri sono adatti solo per applicazioni molto specifiche. Ad esempio, gli alchil glicosidi sono stati utilizzati con successo nella ricerca biochimica per la cristallizzazione di proteine di membrana, come la cristallizzazione tridimensionale di porina e batteriorodopsina in presenza di ottil β-D-glucopiranoside (ulteriori esperimenti basati su questo lavoro hanno portato al premio Nobel per la chimica a Deisenhofer, Huber e Michel nel 1988).

Nel corso dello sviluppo degli alchilpoliglicosidi, metodi stereoselettivi sono stati utilizzati su scala di laboratorio per sintetizzare una varietà di sostanze modello e studiarne le proprietà fisico-chimiche. A causa della loro complessità, dell'instabilità degli intermedi e della quantità e criticità degli scarti di processo, le sintesi di tipo Koenigs-Knorr e altre tecniche basate su gruppi protettivi creerebbero notevoli problemi tecnici ed economici. I processi di tipo Fischer sono relativamente meno complessi e più facili da realizzare su scala commerciale e, di conseguenza, rappresentano il metodo preferito per la produzione di alchilpoliglicosidi su larga scala.

Data di pubblicazione: 12 settembre 2020